インフルインザ流行期に漢方のススメ

インフルエンザが猛威を振るっており、年末年始は例年のように、当院の発熱外来は休まずに対応しています。が、電話が鳴り止むことがなく私が診ることが出来る人数も限られるため、受診を希望していたのに断念された多くの方々には心苦しく思います。当院ホームページにも載せているように、年末年始に受診可能な医療機関へのリンクもありますが、対応している医療機関は限定的といわざるを得ません。

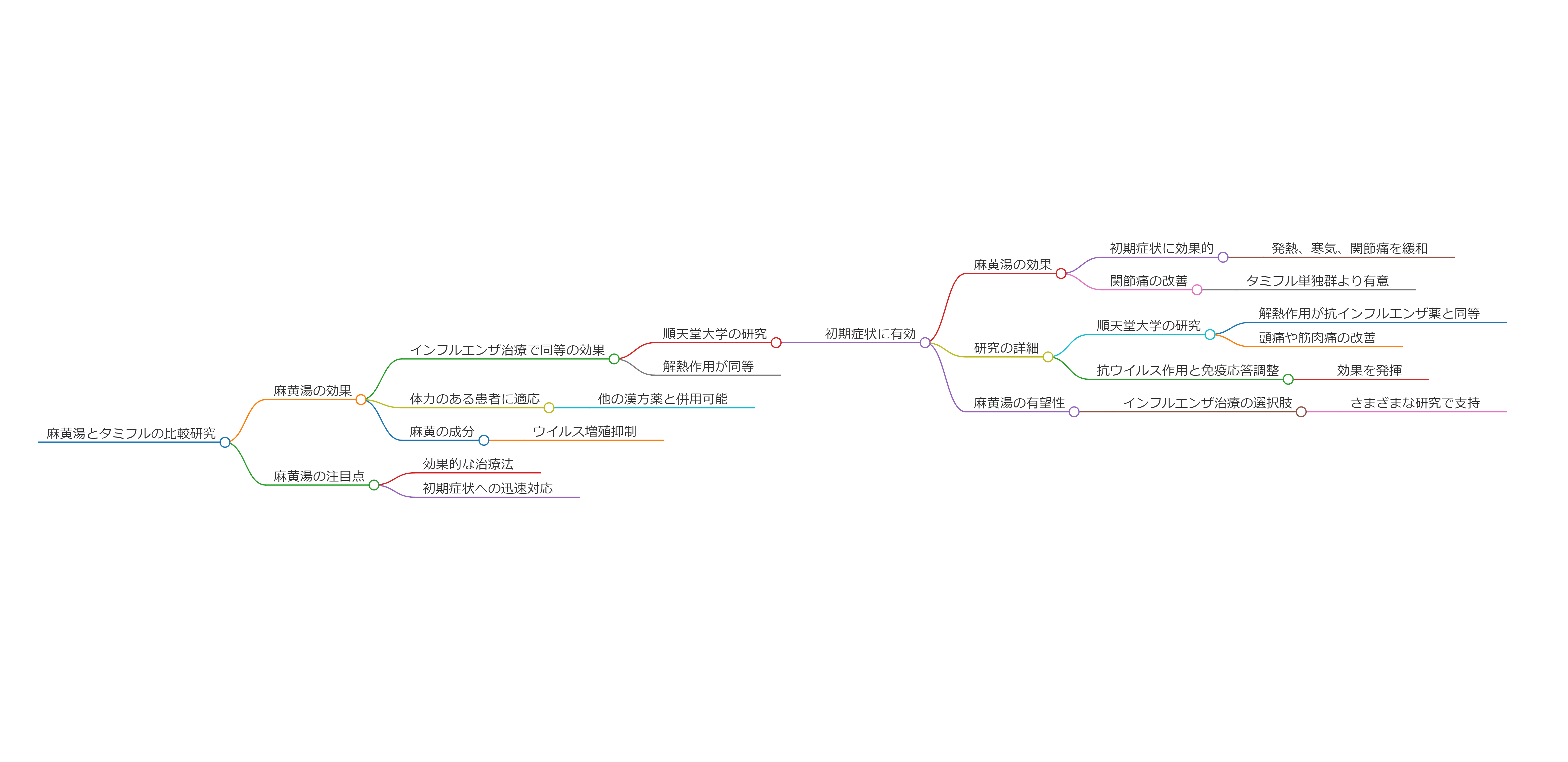

そういう訳で、医療機関にかかることが出来なくても、インフルエンザ様症状を呈している時に、何とか辛い症状を和らげることは出来るのでしょうか。結論から言えば、相応に出来ると思います。漢方薬とタミフルなどの抗ウイルス薬に関する比較研究は複数存在していて、特に、麻黄湯はインフルエンザの治療において、タミフルと同等の効果を示すことが報告されています[1]。順天堂大学の研究では、麻黄湯がタミフルと同等の効果を持つことが示されており、特にインフルエンザの初期症状に対して有効であり、なおかつ、インフルエンザ感染後の解熱作用が抗インフルエンザ薬と同等であることも確認されています[1,2]。インフルエンザの症状には、急な発熱や頭痛・咽頭痛・関節痛などがありますが、関節痛に関しては、むしろ麻黄湯の方が効きが良かったようですね。麻黄湯は、発汗を促進したり体を温める作用があり、体の免疫力を高めることで、ウイルスの増殖を抑える効果が期待できるという訳です。

実際のところ、医療用の麻黄湯にはインフルエンザに対する適応がありますし、他には、柴胡桂枝湯(サイコケイシトウ)や竹じょ温胆湯(チクジョウンタントウ)などもインフルエンザに対する適応があります。ただ、後者はどちらかというと急性期というよりは峠を越えた以降のタイミング(亜急性期~回復期)で使う機会が殆どです。

ということで、辛いインフルエンザ様症状には漢方薬としては、麻黄湯がオススメではあるのですが、注意すべき点があります。麻黄湯の主成分である麻黄にはエフェドリン類が含まれており、交感神経を刺激する作用があります。このため、心拍数の増加や血圧の上昇を引き起こすことがあり、同様に胃腸に対しても影響を及ぼすことがあり、胃腸の弱い方にはかえって胃痛や吐き気といった症状をもたらすことがあります[3]。したがって、普段から体力がある人でインフルエンザ様症状のために節々が痛くて辛いという方々に向いていると思います。

もう一つ、知っておくべき点として、市販されている麻黄湯のような漢方は、医療用とは用量や用法が異なるという点です。麻黄湯で言えば、麻黄等の有効成分は、医療用の半分量となっています。臨床研究で有効性が示されているのは、医療用の漢方を使った場合ですので、市販薬の用量で同等の効果が期待出来るのか?というと、そこは同等の効果は期待出来ないかもしれません。なんだ、じゃ結局、医療機関に受診しないといけないじゃないか、という突っ込みが聞こえてきそうですが・・・。有効量が半分なのは、それなりの理由があるからで、医師の診察の結果、必要と判断されて処方される場合と、自分で判断して薬局等で購入する場合は違うということです。漢方だからといって、副作用がないわけではありませんので、そこはリスクとベネフィットを勘案して半分量に抑えているということです。実際、例えば、ツムラの市販されている麻黄湯のページがありますが、インフルエンザという文字はどこにも見当たりません。効能・効果は、

力充実して、かぜのひきはじめで、さむけがして発熱、頭痛があり、せきが出て身体のふしぶしが痛く汗が出ていないものの次の諸症:感冒、鼻かぜ、気管支炎、鼻づまり

とあります。インフルエンザに適応がある医療用の麻黄湯とは違うということです。それでも、インフルエンザ様の症状の緩和は期待出来るので、上記に該当するような方は服用を検討して良いかと思います(第2類医薬品なので、薬剤師さんに相談することが出来ます)。

医療用の麻黄湯と市販されている麻黄湯(第2類医薬品)とは有効成分の量が違うという話をしましたが、最近では、インフルエンザ患者の急増により、医療機関においてさえ、ゾフルーザのような抗インフルエンザ薬の流通が滞っているという話を聞きます。当院では、流行を見越して院内処方分として十分量を確保していますが、それもいよいよ枯渇するような事態になっても、漢方があるからなぁ、と比較的に楽観的に構えています。はやくインフルエンザの流行が収束することを切に望みますが、新型コロナのパンデミックが感染症全般をめちゃくちゃにしてしまったので、なかなか先が読めません。とはいえ、手洗いやマスクが有効なのは変わりませんので、引き続き、その辺りの感染対策は続けていきましょう。

■ 了